着物の衿は右前と左前どっちが正しい?|衿合わせのマナーと由来を解説

こんにちは、すずのき編集部です。

着物を着るときに意外と迷うのが、「衿(えり)の合わせ方」。

「右前と左前、どっちが正しいの?」と悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。

実は、衿の合わせ方にはしっかりとした意味とマナーがあり、間違えると「縁起が悪い」とされてしまうこともあります。

この記事では、着物の正しい衿合わせ(右前)の意味や、左前がダメとされる理由、そして覚えやすいコツをやさしく解説します。

初めての方でも安心してきれいに着られるよう、ポイントを分かりやすくまとめました。

トピックス:着物の衿合わせについて

※クリックすると該当箇所に移動します

1.着物の衿合わせとは?

衿合わせの基本は「左が上(右前)」

「右前(みぎまえ)」は、着物や浴衣を正しく着るときの衿(えり)の合わせ方を表す言葉です。

右側の衿(えり)が体に近く、左側の衿をその上に重ねる着方です。鏡に映った自分を見たとき、左の衿が上になっている状態(相手から見て右側の衿が左側の衿の上に重ねられている状態)が正しい右前となります。

右前が正しいとされる理由には、左の衿を上にする(右前)と、ちょうど心臓の位置(体の左側)を覆うようになり、これが「命を守る」意味をもつとされているためです。

右前は帯や裾の重なりが自然で、動いても乱れにくいのが特徴です。

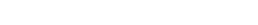

「右前」と「左前」の違いを図でチェック

2.なぜ左前はだめなの?

左前とは、着物や浴衣を着るときに「右側の衿を上にして合わせる」ことを指します。

左前は死装束の着方 で、故人に着せるときにだけ使います。そのため、生きている人が誤って左前にすると「縁起が悪い」とされます。

1左前が死装束になった理由

生きている人は必ず 右前 に着物を着ます。

死者だけが 左前 に着せられることで、明確に区別がつくようにしたのです。これは、現世とあの世を「左右の反転」で分けるという日本の伝統的な考え方にもつながります。

2陰陽の考えから見た理由

古代中国から伝わった「陰陽(いんよう)」の考え方では、右が「陽(生・明るさ・現世)」左が「陰(死・暗さ・冥界)」とされます。

そのため、生きている人は陽の「右前」、死者は陰の「左前」とされたと言われています。

3実用的な理由も

左前にすると、亡くなった方の右手が布の内側に収まるため、動かない手が見えにくくなり、見た目が整いやすいという説もあります。

生きている人が左前で着物を着ることはマナー違反とされます。

気をつけなくてはならないことではありますが、いざ着物を着るとなると困惑してしまう方もいらっしゃいます。

そこで、次に右前を簡単に覚えるコツをいくつかご紹介します。

3.右前を簡単に覚えるコツ

1.「心臓を守る」と覚える

心臓は体の 左側 にあります。

着物は 左の衿を上(外側)にして心臓を守る ように着る。だから「左が上=右前」が正しい、と覚える方法があります。

2.「鏡でYの字」ができていれば正解

鏡に向かって「Yの字」を作っているかチェックします。正しく右前に着ると、胸元の衿が「アルファベットのY」に見えます。

3.右手の動きを確認する

着物は扇子などの小物を右手で扱うことを想定して作られている場合が多いです。

なので、右手が懐中(胸元の衿の中)に自然に入りやすいかを見るとわかりやすいです。

4.「裾柄の量が多い方が見える」と覚える

訪問着や振袖などの場合は、柄の向きや模様の出方で判断することができます。裾の柄の量が多い方が上前に来るよう着ると右前になります。

小紋や色無地の場合に最後のコツが使えないので、1~3の方法で覚えておくことをおすすめします。

4.着物を着る時にチェックしたいポイント

着物の衿合わせは見た目の美しさだけでなく、マナーや着崩れ防止にも直結します。着物を着る前にチェックしておくべきポイントを、整理します。

衿の向き(右前・左前)

左衿が上、右衿が下 になっているのが正しい「右前」、右衿が上、左衿が下 になっているのが「左前(死装束と同じ)」です。

着る前に衿を合わせて、右前になっているか必ず確認しましょう。

衿の開き具合

首元と襟元の間に指1~2本分のゆとりがあるかを見ます。

狭すぎると苦しく、広すぎるとだらしなく見えるためです。

特に着物初心者は、鏡で前から見てV字が自然かをチェックすると良いでしょう。

衿の左右のバランス

左右の衿の幅や重なりが均等かを見ます。

左衿が右衿にきちんとかぶさっているかも大切です。

左右差があると着崩れや見た目の不均衡につながるので注意しましょう。

襦袢との衿の重なり

長襦袢の衿が着物の衿に少し見えるようにするのがポイントです。だいたい1~2cmが理想とされます。

長襦袢の衿が浮いていないか、ねじれていないかも確認しましょう。

背中側の衿合わせ

衿の後ろが真っすぐで、中心がずれていないかを見ましょう。

肩から背中にかけて自然に沿っているかなど、後ろ姿も美しく見えるポイントです。

帯を締める前にこれらを整えるのがコツです。

着物を着るときには、慣れるまでは人に見てもらうと良いでしょう。

以上、ご参考になりましたでしょうか?

下記、着物大辞典では歴史やTPOなども紹介していますので合わせてご参考にしてください!

→ 最新の着物の楽しみ方はこちらの記事で紹介しています

さいごに

今回の記事の内容をまとめると以下のようになります。

着物の衿合わせは、

右前(正しい着方):右の衿が体側で、左の衿を上に重ねる(相手から見て右)

左前(死装束):左の衿が体側で、右の衿を上に重ねる(相手から見て左)

が基本となります。

右前は生者の着方で縁起が良く、左前は亡くなった方に着せるため、日常では避けます。

覚え方のコツには

「心臓を守るように左衿を上に」

「鏡でY字の形を確認」

「右手が胸元に自然に入るか」

などがあります。

着る前には、鏡で衿の重なりや左右のバランスを確認し、帯を締める前に整えることが大切です。

人に見てもらうとより安心で、初めての方でも安心して着ることができます。

衿合わせを正しくして、美しく着物を着こなしましょう。

【きもの紀行in浅草2025】についてはこちらの記事で紹介しています。↓

【お手入れ相談会】について詳しく知りたい方はこちら。↓

着付けやお手入れも安心!ご購入後のアフターフォローもばっちり

すずのきではその後の着付けのフォローや着て楽しむお出かけ会のご提案、お手入れなどのアフターケアまで、皆様の着物ライフをトータルでサポートしております。ご興味のある方はぜひ、お近くのお店までお気軽にお立ち寄りくださいませ。

すずのき・絹絵屋・たまゆうは創業から50年以上続く、関東から東北まで28店舗を構える着物・振袖専門店です。

着物をもっと楽しんでいただきたいという想いから、着物でお出かけ会、着方教室、フォトコンテストなどのお楽しみイベントを各種開催。お客様に安心いただける、地域密着の着物屋さんを目指しています。

青森、秋田、岩手、宮城、福島、栃木、茨城、千葉、神奈川、埼玉、東京での成人式の振袖選び、ママ振り、着物のお手入れや着物の着付けのご相談など、着物のことならなんでもお気軽にご相談ください。

振袖に関する情報はこちらからご覧ください。↓

振袖サイト